- Melanie Ebenhoch

- Paola Siri Renard

- 06—27.11.2025

- Metamorphosis

- Opening 6 Nov 18H

06.11. Opening 18h

07.11. Independent Art Spaces Tour 1,

16:30-18h im Rahmen der Vienna Art Week

13.11. Artist Talk 19h im Rahmen der Vienna Art Week

27.11. Finissage 18h

METAMORPHOSIS, kuratiert von Livia Klein, entfaltet sich in der liminalen Wechselbeziehung von Körper und Architektur. Die Ausstellung untersucht, wie Räume ihre Beständigkeit verlieren und die Instabilität der Wahrnehmung widerspiegeln. In Anlehnung an Richard Sennetts Überlegungen zum disziplinierten Körper verfolgen die Arbeiten von Melanie Ebenhoch (*1985, AT) und Paola Siri Renard (*1993, FR) die Bewegung von Ordnung und Auflösung: Sie zeigen, wie Raum unsere Wahrnehmung prägt und zugleich bestimmt, wie wir uns in der Welt verorten. In ihren Brüchen tritt das zutage, was Mark Fisher als the eerie beschreibt: jene leise Dissonanz, die spürbar wird, wenn Präsenz auftritt, wo keine sein sollte. Die Ausstellung verweilt in dieser Spannung zwischen Struktur und Affekt, wo räumliche Form psychologisch wird und der Körper zu einem Resonanzraum des Unheimlichen wird.

Wie Richard Sennett in Flesh and Stone beschreibt, schreibt sich Architektur in den Körper ein. Sie reguliert Nähe, Berührung und den Rhythmus der Bewegung. Doch der Körper bleibt niemals passiv. Was einst dazu diente, zu disziplinieren, beginnt zu atmen, zu absorbieren und schließlich jene Strukturen zu verändern, die es einzuschränken versuchten. Hier wird Architektur zu affektiver Materie—zu jenem Resonanzraum, den Anthony Vidler als das architektonisch Unheimliche beschreibt: Räume, in denen die Echos der Psyche nachhallen, in denen das Häusliche ins Verstörende kippt. Doch dieses Unbehagen ist nicht ohne Sanftheit. Im Sinne Gaston Bachelards bleibt das Innere ein Ort der Imagination, an dem Erinnerung fortwirkt, leise, aber beharrlich. Räume werden zu Denk- und Erinnerungsräumen, in denen Gedächtnis nicht als Rekonstruktion, sondern als Empfindung erscheint. Hier wird Erinnerung körperlich: ein Nachhall, der in der Wahrnehmung fortbesteht. Jenseits dieser architektonischen Schichten beginnt die Grenze zwischen Organismus und Objekt zu verschwimmen. Rosi Braidotti beschreibt Materie als etwas, das empfindet, sich verändert und träumt. So zeigt sich das Unheimliche nicht als Angst, sondern als Bewusstwerdung: die Einsicht, dass auch Raum lebendig ist, dass Form eine eigene Wahrnehmung besitzt. Was bleibt, ist ein fragiles Gleichgewicht zwischen Körper und Welt.

Melanie Ebenhoch bewegt sich mit ihrer Praxis an der Schwelle zwischen Innenraum und Psyche. Ihre skulpturalen Gemälde, Harzreliefs mit konvexen Oberflächen, die an architektonische Fragmente, Linsen oder Portale erinnern, inszenieren häusliche Szenarien, die zwischen Stillleben und räumlicher Illusion, Intimität und Befremden oszillieren. Die zentrale Erhebung, die an eine Iris, einen Türgriff oder eine Brustwarze denken lässt, fungiert als optischer Störpunkt: Sie zieht den Blick an, während sie ihn zugleich verunsichert.

Die fortlaufende Serie der Tondi greift die Bildgrammatik der Vanitas-Malerei auf, jedoch entleert von moralischer Auflösung. Trauben im Zustand des Verfalls, Käfer, die über Kristalloberflächen kriechen, Spiegel, die kein Bild zurückwerfen—jedes Objekt steht für Wandel, nicht für Ende. Diese Dinge verharren in einem Zwischenzustand: weder leblos noch lebendig, sondern von latenter Vitalität durchzogen. Freuds Begriff des Unheimlichen hallt hier als Rückkehr des Verdrängten wider: als Moment, in dem das Vertraute ins Fremde kippt. In Ebenhochs konstruierten Räumen entfalten vertraute Objekte eine irritierende Eigenmächtigkeit: Spiegel verweigern das Abbild, Telefone die Verbindung, Schwellen scheinen von unsichtbarer Präsenz erfüllt. Das Häusliche verwandelt sich in einen Körper, in eine affektive Architektur, offen für Verschiebung, Begehren und das Moment des Unheimlichen.

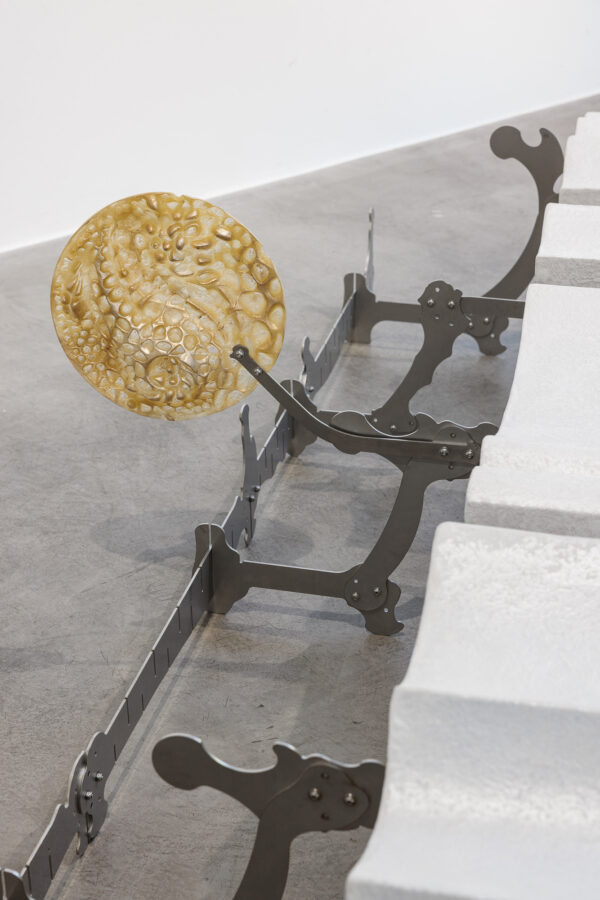

Paola Siri Renard untersucht Raum als kulturelle und psychologische Konstruktion, geprägt von kollektiver Erinnerung und unbewussten Codes. In Auseinandersetzung mit der architektonischen Tradition des Westens isoliert sie ornamentale Fragmente von Fassaden und Monumenten, um sie neu zu skalieren, zu brechen und zu montieren. Prozesse des Zerfalls, der Fossilisierung und Umformung werden dabei zu Strategien der Übersetzung: Mittel, um die Persistenz materieller und kultureller Spuren über Zeit hinweg zu denken. Ihre Skulpturen erscheinen als spekulative Apparate zwischen Architektur und Anatomie, Geschichte und Fiktion, als Echo jener affektiven Nachlebensformen gebauter Umwelt.

In dazzling garderobe (2023) und muters w (2023) nehmen diese Überlegungen skulpturale Gestalt an. Fragmentierte Mikroarchitekturen aus Acrylgips und Edelstahl entfalten sich zu hybriden Gebilden: Die gerippten, flügelartigen Strukturen erinnern an den Ornamentreichtum des Jugendstils, doch ihre irisierenden Oberflächen kippen ins Ambivalente. Tarnung wird Enthüllung, Monument wird Membran. Beide Arbeiten erscheinen wie Relikte einer spekulativen Archäologie, Überreste einer imaginierten Zivilisation, in der Architektur und Organisches ineinander übergegangen sind. Die metallischen Ausläufer, zwischen chirurgischem Werkzeug und Prothese, verweisen auf eine Transformation, eine unheimliche Intimität zwischen Mechanismus und Körper, zwischen Schutz und Haut. Im Sinne von Rosi Braidottis posthumaner Ethik versteht Renard Materie als empfindungsfähig, wandelbar, in stetigem Werden begriffen. Ihre Skulpturen wirken wie fragile Fossilien zukünftiger Erinnerung: Relikte jener Strukturen, die einst den Menschen umschlossen und nun selbst beginnen, ihn zu bewohnen.

Im Zusammenklang dieser Perspektiven verweilt METAMORPHOSIS an der Grenze zwischen Struktur und Empfindung. Die Arbeiten entwerfen eine räumliche Logik, die den Körper nicht mehr einschließt, sondern mit ihm in Bewegung tritt. Wenn Sennetts disziplinierter Körper einst die Ordnung der Stadt verkörperte, erscheint hier seine Umkehrung: ein instabiler Raum, der von der Erinnerung an Berührung durchzogen ist. Das Unheimliche bleibt als stiller Unterton bestehen, als Spur von Gegenwart im Abwesenden. Was sich zeigt, ist kein Abschluss, sondern eine Fortdauer: ein Echo von Form im Übergang, von Architektur, die sich in Körper einschreibt und fortlebt.

Photos: kunst-dokumentation.com

06.11. Opening 18h

07.11. Independent Art Spaces Tour 1,

16:30-18h organized by Vienna Art Week

13.11. Artist Talk 19h as part of Vienna Art Week

27.11. Finissage 18h

METAMORPHOSIS, curated by Livia Klein, unfolds within the liminal reciprocity of body and architecture. The exhibition probes how built structures lose their certainty and begin to echo the instability of perception itself. Drawing from Richard Sennett’s reflections on the disciplined body, the works by Melanie Ebenhoch (*1985, AT) and Paola Siri Renard (*1993, FR) trace how spatial order emerges and unravels—how architecture mediates not only what we see, but how we inhabit. In its fractures, what Mark Fisher terms the eerie surfaces: a quiet dissonance that unsettles the order of things, a sense that matter itself might begin to watch back. The exhibition lingers in this tension between structure and affect, where spatial form turns psychological and the body becomes a site of spatial uncertainty.

As Sennett observes in Flesh and Stone, architecture inscribes itself onto the body. It regulates proximity, touch, and the rhythm of movement. Yet the corporeal never remains passive. What was once designed to discipline now starts to breathe, absorb, and eventually transform the structures that seek to contain it. Here, architecture becomes affective matter, mirroring what Anthony Vidler described as the architectural uncanny: spaces haunted by the echoes of the psyche, where the domestic slips into the disquieting. Still, this unease is not without tenderness. In Gaston Bachelard’s sense, the interior remains a vessel for reverie, for the soft persistence of memory. Rooms become cavities of imagination, half-shelter, half-threshold, dissolving into a sensory blur where the mind dwells after the body has moved on. Here, memory is not remembered but felt, when place presses itself into flesh like a faint afterimage. Beyond these edifices of memory, the line between organism and object begins to waver. Rosi Braidotti’s posthuman vision suggests that matter itself might be capable of becoming, of sensing, adapting, even dreaming. In that light, the eerie is not a symptom of fear but of awareness: the recognition that space, too, is alive, that form itself might be watching. What remains is a trembling equilibrium between body and world.

Melanie Ebenhoch’s practice unfolds at the threshold between interior and psyche. Her sculptural paintings, resin-based reliefs with convex surfaces resembling fragments, stage domestic environments that hover between still life and spatial illusion, intimacy and estrangement. The recurring elevation at the center, recalling an iris, a doorknob, or a nipple, acts as a point of distortion, pulling the viewer inward while unsettling the gaze.

The ongoing tondi work series revisits the pictorial grammar of vanitas painting, yet stripped of its moral resolution. Grapes nearing decay, insects gilding across crystal surfaces, mirrors withholding reflection. Each element operates as an emblem of transformation rather than closure. These objects linger in an intermediate state: neither inert nor alive but animated by a latent vitality. Freud’s notion of the Unheimlich reverberates here as the return of what should have remained hidden: an inversion of homeliness into estrangement. Within Ebenhoch’s constructed settings, familiar objects acquire an unsettling agency: mirrors that refuse reflection, telephones that deny connection, thresholds that are vibrant with unseen presence. This corporeal anxiety borders on the terrain of body horror, not through violence, but through subtle mutation. One might recall Kafka’s Metamorphosis—the transformation not as spectacle but as slow alienation, as the quiet terror of becoming other within one’s own room. Drawing from the devotional intimacy of the Renaissance tondo, the artist reorients the gaze: what was once contemplative becomes voyeuristic, what was sacred becomes sensate.

Paola Siri Renard’s practice examines the perception of space as a construct shaped by cultural memory and unconscious codes. Engaging with the architectural legacies of the West, she isolates ornamental fragments from monuments and façades, re-scaling and reassembling them into hybrid forms. Processes of decay, fossilization, and transformation become methods of translation—ways to imagine how cultural and material residues persist across time. Her works function as speculative devices, oscillating between architecture and anatomy, history and fiction, evoking the affective afterlives of the built environment.

In (dazzling) garderobe (2023) and muters w (2023), these ideas take sculptural form through fractured micro-architectures composed of acrylic plaster and stainless steel. The ribbed, wing- like structures recall Art Nouveau’s ornamental language, yet their iridescent surfaces suggest something other: camouflage turned to exposure, monument turned to membrane. Both works appear as artifacts from a speculative archaeology, relics of an imagined species or civilization where architecture has merged with the organic. The metallic extensions, reminiscent of surgical tools or prosthetic limbs, suggest a transformation: an eerie intimacy between mechanism and body, between shelter and skin. Following Braidotti’s posthuman thought, Renard’s sculptures envision matter as sentient and mutable, entangled in a process of continuous becoming. They stand as delicate fossils of future memory, echoes of spatial structures that once contained us and are now learning, in turn, to inhabit us.

Blending these perspectives, METAMORPHOSIS lingers at the threshold between structure and sensation. The works within the show suggest an architecture that no longer seeks to contain the body but to move with it. If Sennett’s disciplined body once mirrored the order of the city, what emerges here is its inversion: an environment of instability, haunted by the memory of touch. The eerie persists as an undercurrent, a quiet hum of presence within absence. What unfolds is not an ending but a persistence: an echo of form within flux, of architecture dreaming itself into flesh.

Photos: kunst-dokumentation.com